电动汽车交流充电接口端子功能详解:七针定义与安全机制

电动汽车交流充电接口的端子名称及功能是保障安全高效充电的技术基石。随着全球充电标准加速统一(如特斯拉NACS协议获沃尔沃、Polestar支持),端子设计已从基础导电升级为融合连接确认、功率调节、高压防护的智能化系统。据行业统计,30%的充电故障源于端子接触不良或协议握手失败。接插世界网将结合国标GB/T 20234、欧标IEC 62196等规范,系统解析7大端子的核心功能,并剖析模块化、液冷散热等前沿技术趋势。

一、端子基础:接口类型与功能架构

交流充电接口分为两种国际主流类型,其端子布局与功能存在显著差异:

1. 国标GB/T 7针接口

中国新能源汽车慢充口标准配置,支持单相220V/32A(最高7kW)及三相380V/63A(最高22kW)充电。

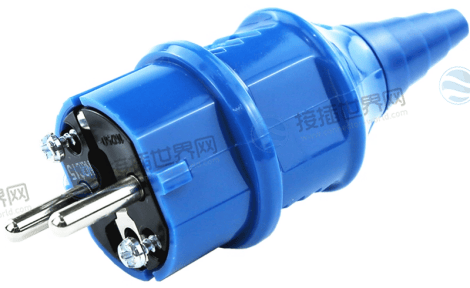

2. 欧标Type 2(Mennekes)

7针设计兼容单相/三相电,独特之处在于:

中央PE(地线)端子采用片状结构,支持16A-63A电流;

预留PLC通信接口,可扩展350kW超充协议。

端子通用布局:两类接口均包含 CC(连接确认)、CP(控制引导)、L(火线)、N(零线)、PE(地线) 五大基础端子,以及 NC1/NC2(备用相线) 。

二、七端子功能详解:从信号控制到电力传输

1. CC(Connection Confirm,连接确认)

功能:通过检测CC与PE间电阻值(国标要求100-220Ω)判断枪-车物理连接状态。

失效影响:电阻异常将导致车辆无法识别充电枪,触发“未连接”报警。

2. CP(Control Pilot,控制导引)

核心机制:输出PWM脉冲信号,占空比决定最大充电电流(10%→6A,85%→63A)。

安全联动:充电桩通过CP信号向车载充电机(OBC)发送降流指令,防止线缆过载。

3. L/N/PE(电力传输三要素)

| 端子 | 功能 | 技术参数 |

|---|---|---|

| L | 交流火线 | 单相250V或三相440V,载流32A-63A |

| N | 零线回流 | 与L协同构成电流回路 |

| PE | 保护地线 | 接地电阻≤0.1Ω,防漏电伤害 |

4. NC1/NC2(备用相线)

三相充电时与L端子协同工作(部分车型未启用,端子内部无金属触点);

预留扩展性,支持未来大功率升级(如22kW→44kW)。

三、安全防护机制:多级协同保障

1. 高压互锁(HVIL)

充电枪/座内置独立回路,断开时100ms内切断高压,防止电弧烧蚀。

2. 环境防护设计

防水密封:IP55级防护(防喷溅),密封圈需通过85℃×1000h热老化测试(压缩永久变形率<15%);

端子防腐:镀银层厚度≥0.2μm,盐雾测试>720小时(德系GMW-3191标准)。

3. 温度实时监控

液冷枪头内置NTC传感器(±1℃精度),温升>55℃时通过CAN信号请求BMS降流。

四、技术演进:模块化与材料创新

1. 端子可换设计

长春致远新能源专利方案支持仅更换磨损前端,维修成本降低35%(如特斯拉超充枪维修案例)。

2. 轻量化材料应用

铜铝复合排:金锚电力专利方案用铜铝复合导体替代纯铜,减重40%且耐温150℃;

铍铜多触点簧片:接触点数量较传统扭簧增加27%,载流能力提升至500A。

3. 协议升级

即插即充(Plug&Charge):国标2023版强制要求支持ISO 15118协议,通过数字证书自动认证车辆;

NACS北美统一标准:沃尔沃、Polestar等车企2025年新车型将切换特斯拉接口。

五、维护要点与故障处理

1. 端子状态检测

接触电阻:万用表测量端子间阻值应<0.5mΩ(超标需清洁氧化层);

密封圈老化:按压回弹时间<2秒(超限需涂抹硅脂或更换)。

2. 常见故障排除

| 故障现象 | 根因分析 | 解决方案 |

|---|---|---|

| 充电无法启动 | CC电阻超差/CP信号中断 | 检测F21/F37保险丝 |

| 充电中频繁中断 | 端子温升>55℃ | 升级液冷枪或检查线径匹配 |

| 协议握手失败 | 车桩标准不兼容 | 更换支持ISO 15118的充电器 |

电动汽车交流充电接口的端子名称及功能已从基础电力传输升级为安全、通信、能效三位一体的智能化系统。CC/CP端子的协议握手机制、L/N/PE端子的能源传输架构、NC1/NC2的扩展潜力,共同构建了慢充安全的底层逻辑。未来,随着模块化可换端子设计普及与铜铝复合导体应用,用户维修成本将降低35%以上;而NACS标准的全球化推广,更将推动接口协议走向统一。掌握端子功能核心要义,可为超充时代的高效补能与安全防护筑牢根基。

注: 本文由AI生成,已人工审核。