板对板连接器的几种类型 从基础结构到选型指南的全面解析

板对板连接器常见的类型有排针/排母、板对板堆叠、边缘连接器、浮动连接器、FPC/FFC连接器及同轴连接器等,在智能手机、工业控制设备或医疗仪器等电子设备中,板对板连接器承担着连接主板与子板、传输信号与电力的关键角色,接插世界网基于行业标准与应用场景,解析各类连接器的结构特性、间距规格、电流容量及适用领域,帮助工程师根据空间、信号完整性及环境要求精准选型,提升系统可靠性。

注:部分内容由AI辅助生成且经过人工审核,仅供参考。

一、基础结构分类:三大连接方式及其演变

根据连接器与PCB的接口形式,板对板连接器可分为以下三类核心结构:

1. 卡缘连接器(边缘连接器)

结构特点:直接安装在PCB边缘,通过金属引脚与插槽对接,早期广泛应用于计算机内存与扩展卡。

局限性:随着电路板尺寸增大与线路密度提升,插拔力与引脚数受限,逐渐被双片式连接器替代。

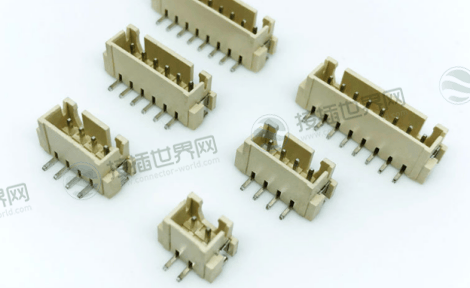

2. 双片连接器(插针-插座式)

构成:公头(如排针)与母座(如排母)分别焊接于两块PCB,通过插合实现连接。

优势:支持高引脚数(最高200针以上),适配自动化SMT贴装,例如Samtec的2.54mm间距排针可承载5.3A电流。

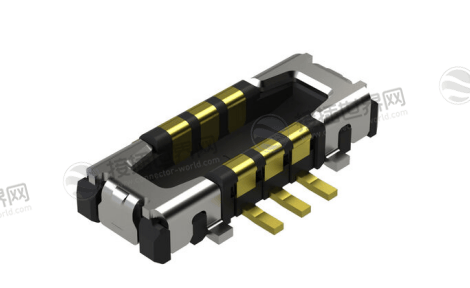

3. 无外壳引脚连接器

特性:省略塑料外壳,引脚直接焊接至PCB焊盘,配合深度0.5–3mm,适用于智能手表等超紧凑设备。

工艺要求:需自动焊接确保引脚垂直度偏差≤0.1mm,避免错位失效。

二、按引脚间距分类:从工业级到微型化场景

引脚间距直接决定连接密度与信号传输能力,主要分为三个等级:

大间距(≥2.0mm):

典型值:2.54mm(英制0.1英寸)、3.96mm。

电流容量:1–3A/针,适配PLC机柜、电源板等工业低频设备。

优势:支持手工焊接,布局宽松且成本低。

中等间距(0.8–1.27mm):

应用场景:路由器无线模块、智能家居控制器,平衡空间与信号完整性需求。

技术示例:Samtec的1.27mm排针采用双排金引脚,耐插拔>100次。

小间距(≤0.65mm):

高端规格:0.4mm或0.5mm,引脚数50–200。

技术要求:LCP材质外壳耐260℃回流焊,对准精度需±0.05mm(依赖SMT设备)。

应用案例:智能手机主板与显示模块互联(如iPhone的0.4mm连接器)。

三、特殊功能型连接器:应对复杂场景的创新设计

为满足振动补偿、高频信号或柔性布线需求,衍生出以下专用类型:

1. 浮动连接器

核心特性:X/Y轴浮动范围±0.5mm,通过弹簧或弹性触点吸收PCB装配错位。

可靠性:通过IEC 60068-2-6振动测试,适用于汽车信息娱乐系统与工业机器人。

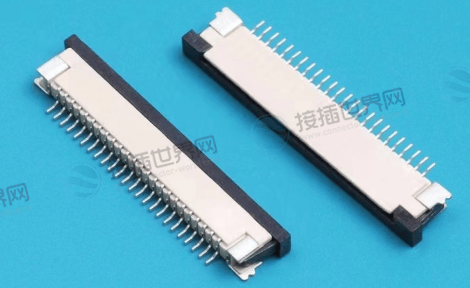

2. FPC/FFC连接器(柔性电路连接器)

结构:扁平接口设计,支持柔性印刷电路或扁平电缆插接。

优势:重量轻、可弯曲,适配空间受限或需动态弯折的场景。

3. 板对板同轴连接器

射频应用:用于基站RRH等射频模块,替代传统线缆组件。

发展脉络:

初代SMP:容差范围小,需精密定位。

SMP-Spring:弹簧设计提升轴向容差,但结构复杂。

SMP-MAX:碗状口盲插设计,轴向容差达2.4mm,驻波比更稳定。

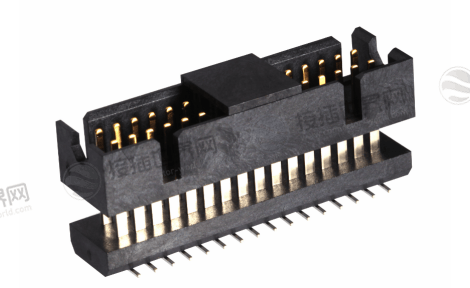

4. 板对板堆叠连接器

用途:垂直堆叠PCB,节省平面空间。

高度分类:

低矮型(1.5–3.0mm):用于平板电脑等超薄设备。

高堆叠型(>10mm):通过延长针连接远距离子卡,如服务器主板。

四、选型指南:4大核心维度与常见避坑建议

基于行业标准,选型需综合考量以下因素:

1. 电气性能

信号类型:

低频控制信号(如GPIO):可选无屏蔽排针。

高速差分信号(如PCIe 4.0):需屏蔽设计,阻抗匹配至100Ω。

电流电压:高功率场景(如电机驱动)优先选2.54mm间距以上连接器,电流≥3A/针。

2. 机械与环境适应性

振动场景:浮动连接器补偿安装公差。

温度范围:

通用消费电子:-40℃~85℃。

汽车/工业:-40℃~125℃(LCP材质耐125℃以上)。

密封需求:户外设备选用IP67及以上防护等级。

3. 经济性与供应链

大批量生产:标准间距(如2.54mm)连接器成本更低。

高可靠性领域:选择TE、Molex等品牌,确保插拔寿命>1000次。

4. 常见选型误区

误区1:在振动环境中使用刚性连接器,导致接触电阻升高。

误区2:高频信号未配置屏蔽连接器,引发信号完整性劣化。

板对板连接器的类型选择直接影响电子设备的性能、可靠性与成本。随着5G、AI及物联网技术推进,未来连接器将进一步向 超小间距(0.3mm以下)、高速化(56Gbps+) 及 智能化(集成传感器) 发展。

建议工程师在早期设计阶段即定义连接需求包括堆叠高度、信号速率、工作温度与振动条件并通过仿真验证兼容性,唯有精准匹配连接器特性与应用场景,才能在设备密度与长期稳定性间取得最优平衡。