Micro USB与Type-C引脚定义全解析:接口设计与电路应用对比

Micro USB与Type-C的引脚设计差异,决定了二者在充电、数据传输及扩展功能上的性能差距,Micro USB通过5引脚实现基础供电与低速数据传输,而Type-C凭借24引脚支持双向供电、高速传输(USB4 40Gbps)及视频扩展(DP Alt Mode),本文结合USB-IF标准与电路设计案例,系统解析两类接口的引脚定义与应用逻辑。

|

USB接口知识手册 |

||

|

usb连接器 af 母座贴片 |

usb连接器是什么 |

USB连接器厂家排名 |

|

USB连接器带 F1231 |

usb连接器管理器感叹号怎么解决 |

usb连接器管理器驱动安装 |

|

usb连接器类型有哪几种 |

usb连接器引脚定义 |

- |

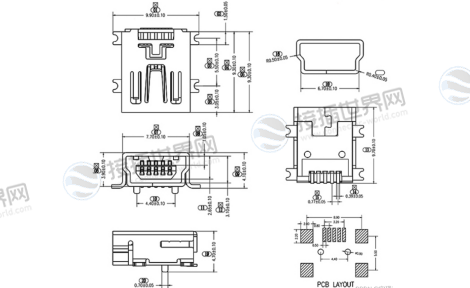

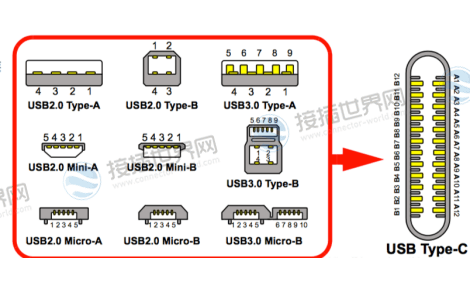

一、Micro USB与Type-C引脚数量与物理布局对比

| 接口类型 | 引脚总数 | 关键引脚功能 | 物理结构特性 |

|---|---|---|---|

| Micro USB | 5 | VBUS、D+、D-、GND、ID(OTG控制) | 非对称梯形,需区分正反面 |

| Type - C | 24(双面) | CC1/CC2(协议通信)、SBU(边带)、TX/RX(高速差分) | 对称椭圆形,支持正反盲插 |

二、Micro USB与Type-C核心引脚功能解析

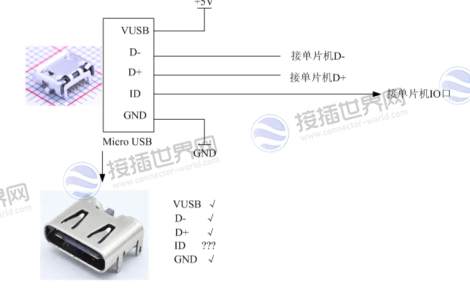

1.Micro USB引脚定义

VBUS(Pin1):供电引脚(5V±5%),最大电流2A(实际受线缆限制常为1.5A);

D+/D-(Pin2/Pin3):USB 2.0数据传输(480Mbps),需并联15kΩ下拉电阻;

GND(Pin5):接地;

ID(Pin4):OTG模式控制(接地时切换为主设备)。

2.Type-C引脚定义

CC1/CC2(A5/B5):

协议通信(PD协商、角色切换);

检测插入方向与线缆电流承载能力(通过上拉/下拉电阻配置)。

VBUS(A4/A9/B4/B9):支持5-20V宽电压,最大5A电流(100W PD);

TX/RX(A2/A3/B10/B11):USB 3.1 Gen2差分对(10Gbps),支持雷电3协议;

SBU1/SBU2(A8/B8):边带信号,用于DisplayPort Alt Mode或音频传输。

三、Micro USB与Type-C电路设计关键差异

1.供电与电流路径

Micro USB:单VBUS引脚供电,线损较大(线阻≥0.25Ω时功率下降20%);

Type-C:多VBUS并联降低阻抗,支持动态电压调整(PPS协议1V步进)。

2.协议通信机制

Micro USB:依赖D+/D-电平识别充电类型(如BC1.2通过D+电压区分);

Type-C:通过CC引脚传输PD报文(BMC编码),支持复杂协商逻辑。

3.扩展功能实现

Type-C复用模式:

DP Alt Mode:通过SBU引脚传输视频信号(4K@60Hz);

雷电3:利用TX/RX差分对实现40Gbps数据传输。

四、典型应用场景与问题处理

1.Micro USB设计要点

OTG功能实现:ID引脚下拉至GND(需限流电阻≤10kΩ);

充电识别:D+短接D-(Apple 5V/2.4A)或D+电压2.7V(QC 2.0)。

2.Type-C设计要点

角色切换:CC引脚配置Rp(上拉)或Rd(下拉)电阻(如Rp=5.1kΩ为电源角色);

EMC优化:高速差分线需做阻抗匹配(90Ω±10%)与包地处理。

3.常见故障排查

充电异常:

Micro USB:检测D+/D-是否短路或虚焊;

Type-C:检查CC引脚电阻配置(Rp/Rd值错误导致PD协议失效)。

数据传输失败:

差分线对未等长(Type-C USB3.1要求长度差≤5mil);

屏蔽层接地不良(ESD干扰导致信号丢包)。

Micro USB与Type-C的引脚设计差异,体现了接口技术从单一功能向高集成度的演进。Type-C通过多引脚复用与协议扩展,成为未来主流方案,接插世界网提供全系列USB接口元件,涵盖消费级与工业级型号,支持技术选型与电路设计指导,助您高效应对硬件开发挑战!

相关推荐:

Micro USB与Type-C接口区别全解析:选型要点与应用场景

Micro USB与Type-C哪个好?选型决策指南与应用场景解析

Micro USB和Type-C哪个充电速度快?技术参数与场景对比

Micro USB与Type-C引脚定义全解析:接口设计与电路应用对比

注: 本文由AI生成,已人工审核。